关

注

点击蓝字关注我们,

让教育回归自然!

近年来,黔南州平塘县借助“中国天眼”这张展现给世界的崭新名片,提出了“3351”发展总思路,着力发展全域旅游,全方位展示“多彩贵州·平塘三天”的无限魅力,打造“观天探地·世界唯一”的天文科普旅游新“境界”。

研学旅行开启“教育+旅游”扶贫新模式,把师生带入了“跟着课本游中国、观世界”的行走大课堂,开启了研学旅行牵手精准扶贫助脱贫的新征程。

创建科普实践基地筑牢研学旅行平台

为建好科普实践基地,筑牢研学旅行平台,2017年,平塘县本着“以学生兴趣为基础、以探究学习为导向、以社会实践为平台”原则,在天文小镇创建了基于世界最大口径球面射电望远镜FAST的国际化教育基地“平塘县中小学天文科普教育社会实践基地”。

该基地一建成,即获国家科技部授予“国家科普示范基地”,中国科学技术协会授予“全国科普教育基地”,省科协授予“贵州省科普教育基地”称号,并成功申报为“全国中小学生研学实践教育基地”。

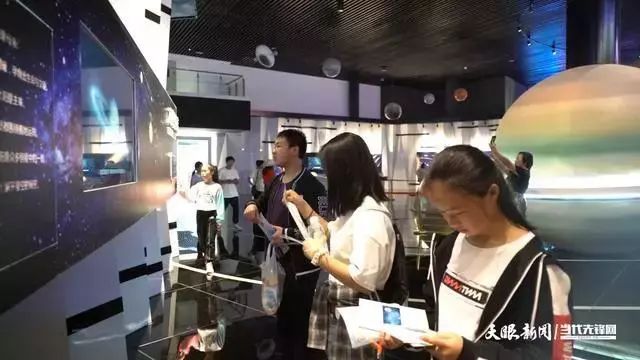

图 △ 孩子们在平塘国际天文体验馆

2018年,平塘又引进北京世纪明德公司注资5亿元开展研学旅行营地建设,把平塘打造成“全国研学旅行西南片区示范营地”。

目前,平塘县的天文科普探索体验基地、3D创意打印创客基地、牙舟陶制作体验基地、民族民间文化体验基地、特色农产品采摘体验基地等一批科普实践基地初具雏形。

图 △ 了解FAST工作原理

自“中国天眼”落成启用至今,共有来自国内外的大中小学生8万余人参加了“天文科普”和“时代楷模南仁东精神”为主题的研学旅行活动,仅2019年春季开学至今,就有16000余名县内及来自全国各地的中小学生参加研学,火爆的“研学旅行”引爆着平塘“大旅游”,丰富着学生的学习和生活,深得家长的称赞、支持。

图 △ 学生手持卡片在天文体验馆进行研学

加强研学课程开发丰富研学旅行内涵

坐落于贵州平塘的中国天眼科普基地作为面向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,开展科普教育活动的场所,每年都会吸引全国各地的访客前来研学。

今年,五一小长假,在中国天眼科普基地,不少家长、老师、研学团队带着孩子前来参观学习。“培养他们对天文科学知识的兴趣爱好,从此激发他们学习天文知识,学习科学知识的兴趣”带队教师杨绍杰告诉记者。

图 △ 学习天文望远镜知识

为真正的使中国天眼科普基地成为中小学研学目的地之一,平塘精心打造天文探秘课堂、手工制作课堂、天文探索课堂、专家公开课等内容,让研学团队通过这些行走的课堂,吸取天文知识。

“融入了学生、家长、老师、专家团队和我们的课本,把书面的东西变得立体化,把我们在天眼科普基地的每一个点变成行走的课堂,让他们深入体验,这跟传统的课堂有很明显的区别,让他们做主导,我们做辅导引导。”中国天眼科普基地负责人莫元姗介绍道。

在中国天眼科普基地天文体验馆,前来参观的每个学生都会领到一本天文知识小卡片,这张小卡片上面会设置一些问题,学生可以带着问题去体验馆主动地找答案。

“今天我来这里了解到了很多天文知识,比如八大行星和黑洞,我知道了八大行星之间的距离,因为在课本上的知识很死板,所以今天来了,知道了他们的距离和大小相关的知识,还知道了他们之间的关系,他们是怎么形成的,让我们更直观的感受到课本上无法呈现的知识,生动形象的呈现在自己面前”学生王远艳一边找答案一边告诉记者。

图 △ 学习地质知识

除中国天眼科普教育基地开设精品研学课程外,还依托牙舟陶开设了非遗传承类研学课程。依托天坑群、掌布藏字石开设地质地貌科考类研学课程。依托民族文化开设民俗文化体验课类研学课程。

同时平塘县还将民族文化引进校园,打造多元化办学特色,在不断彰显学校内涵的同时,助推了研学旅行基地、营地文化建设。

如:卡蒲小学的毛南猴鼓舞,掌布和甲茶中小学的布依山歌,兔场小学的“叫物传情”,牙舟中小学的陶瓷文化、清水小学和塘边中学的“八音弹唱”、新塘小学苗族舞蹈“咕噜跳月”,西关中学布依族舞蹈“粑棒声声”等文化进校园活动开展得有声有色。

此外,平塘县还组建了一支由教研人员、名师工作室成员、天文科普骨干教师、民族民间文化指导教师、县内外天文科学界领导、专家和学者,以及民族民间传承人等组成的一支素质高、学术硬的研学旅行教材研发队伍。

正在进一步完善包含平塘独有的天文科普、自然资源,以及民族民间文化、牙舟陶文化、茶文化在内的地方特色课程,不断丰满研学旅行课程内涵。

研学旅行牵手精准扶贫

高位谋划助推经济发展

随着中国天眼研学旅行的日益火爆,吸引了不少国内外的游客来到平塘。在距离中国天眼景区不到5公里的塘边镇塘泥村,借助“天眼”效应,以其独特的优势撬开了特色乡村旅游市场,让当地群众分享到了旅游带来的实惠。

塘边镇塘泥村有个天然溶洞,因其洞内矿物质硝的含量比较高,被当地村民称之为“硝灰洞”,又因进出洞口均朝天,故名“天硐”。

2008年3月,由法国洞穴联盟、贵州喀斯特资源环境发展与研究中心、贵州洞穴协会等中外洞穴专家组成的联合考察组曾到此洞考察过。当时专家们在考察后称,这一四季恒温的天然洞穴,实属少见。

图 △ 塘泥村研学旅行

“贵州的洞穴非常漂亮,非常有意思,在里面感觉非常舒服”。法国洞穴联盟专家团介绍道。“这个洞非常有特点,具有我们贵州喀斯特很多特征,形容为微型的喀斯特博物馆不为其过,地下河,各种形态的钟乳石都在这个洞可以看到”贵州洞穴协会常务理事程广源告诉记者。

由于受思想观念的约束,这个天然洞穴的开发一直被搁浅,直至中国天眼的落成启用,才让当地群众意识到可以开发利用天然溶洞,利用布依元素打造特色乡村旅游。

塘边镇塘泥村与贵州洞穴协会在遵循自然的条件下让探洞爱好者在探洞期间学到自然知识,增长见识。这一开发模式立刻引起了以亲子游为主的旅行团队的关注,先后有贵阳、上海、南京等旅游团队与塘泥村签订旅游订单。

“在上海没有体验过打糍粑这种传统活动,这次觉得很好玩,很刺激,包括我们还去徒步,探洞,很新奇,虽然说过程有点累,但是感受到了不一样的民族文化。”上海游客丁思涵说道。

“对大自然感到非常震撼,还可以锻炼孩子们坚强的精神,看到这里非常淳朴的民风,觉得这里非常好,这里的体验非常与众不同。”上海游客王芳说道。

图 △ 体验牙舟陶瓷制作

现在在塘泥村,由当地村民组建了三只八音弹唱乐队,部分有能力的贫困户负责游客探洞安全和向导等工作,剩余的人员开设农家乐或者筹备篝火晚会等。

通过丰富旅游业态,带动了就业,增加了收入,直接带动了80多户贫困户实现脱贫。自从2017年2月以来,前后接待40批次探险团,为村集体经济创收近100万元。

“通过上海麦粒鸟,以及南京和杭州的协会与我们合作,去年接了500人左右,今年下半年我们也接了有500至600人了。夏令营亲子教育,在这个星期接了200多人,每次平均费用是2万多,包括吃、住、安保等服务。”塘边镇塘泥村村委会副主任杨光金乐开心地介绍说。

将资源优势变为经济优势,这是平塘县实施研学旅行牵手精准扶贫的大胆探索。目前全县各个景区景点、科普基地,民族文化、本地向导、农家客栈等一系列举措正在悄然给当地群众带来经济增长,研学旅行与教育扶贫、旅游扶贫相结合,研学旅行开启“教育+旅游”扶贫新模式,助力脱贫攻坚。

欢乐森林

让教育回归自然

● 扫码关注我们

HAPPY FOREST

来源:天眼新闻。版权归原作者所有,如涉及版权,请联系删除。